Не так давно появились новости, что известная актриса Лариса Голубкина скончалась. Это оказалось досадным недоразумением. Актриса жива, выступает на концертах, участвует в передачах, дает интервью. Умерла совсем другая женщина с такой же фамилией и именем.

Жизнь и судьба актрисы весьма противоречивы. Как только Лариса Голубкина начинала свой творческий путь, к ней моментально пришла известность. Однако она сразу стала сомневаться в наличии у себя таланта. Как только она добивалась славы в театре, её постигали разочарования и проблемы в личной жизни.

2018 год принес немало встряски ей. В феврале стали поговаривать о смерти Голубкиной. Однако причина слухов была раскрыта и оказалась невероятным совпадением фамилии. Сама актриса, казалось, вовсе не встревожилась подобным новостям. Наверно, жизненный опыт закалил её характер и сделал стойкой к переживаниям.

Сколько лет исполнилось актрисе

9 марта 2021 актрисе исполнилась 78 лет. Несмотря на свой возраст, она продолжает вести активную деятельность, делает постановки, часто появляется в театре.

14 февраля 2021 СМИ не на шутку встревожило любителей советского кино. Писали о том, что Лариса Голубкина умерла.

Позже было опубликовано фото скончавшейся. Тогда и стало ясно, что это стечение обстоятельств: фамилия и первая буква имени совпадали. Как оказалось, ушла из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и редактор Людмила Владимировна Голубкина в возрасте 85-и лет. Она также имела отношение к киностудии Мосфильм, работала там в качестве редактора продолжительное время.

Ларису Голубкину часто приглашают поучаствовать в телепередачах. Как правило, это программы о ее жизни, съемках в кино и выступлениях на сцене.

Видео «День рождения телеканала Культура» и юбилей Ларисы Голубкиной:

Детские годы: становление характера

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Ее отец, Иван Павлович Голубкин, был педагогом, но после войны стал военным и дослужился до звания полковника. Мать, Клавдия Михайловна Голубкина, по настоянию мужа после рождения дочери оставила работу закройщицей и посвятила себя исключительно семье.

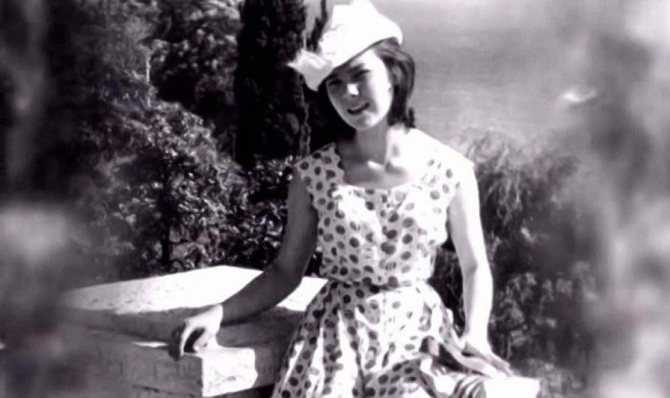

Лариса Голубкина в молодости

Артистическая одаренность девочки проявилась очень рано: уже с двух лет ей неудержимо хотелось петь – с утра до вечера в доме звенел ее чудесный детский голосок. Родители воспитывали дочурку в строгих правилах, однако не подавляли ее творческую индивидуальность.

Творческая индивидуальность Ларисы проявилась еще в детстве

Как вспоминала актриса, ее любовь к пению в семье даже культивировали: наряжали ее в красивые платьица, ставили на стул, и маленькая исполнительница устраивала домашние концерты, радуя благодарную публику.

Несмотря на явный творческий талант девочки, строгий отец и мысли не допускал, что она может стать актрисой

Несмотря на явный творческий талант девочки, строгий отец и мысли не допускал, что она может стать актрисой, и требовал от нее учиться чему-то «серьезному» – например, физике или химии. Так что Ларисе пришлось совмещать учебу в 10-м классе с вечерними посещениями лекций на биофаке Московского университета. Но тяга к искусству все-таки победила: несмотря на бурные протесты отца, девушка получила музыкальное образование в педучилище (1959), по окончании которого сразу же поступила на отделение музыкальной комедии в ГИТИС.

Начало карьеры

В 15 лет будущая актриса решила поступить в музыкальное училище. Дочку поддержала мама, а отец был категорично против, полагал, что мир актеров безнравственен и жесток.

После окончания училища, не думая, она отнесла документы в ГИТИС. Сбылась ее мечта стать актрисой. Она очень легко прошла большой конкурс и начала учебу у певицы и актрисы Марии Максаковой.

Актерскую карьеру она начала уже на втором курсе, снявшись в главной роли «Гусарской баллады» режиссера Эльдара Рязанова. Её образ был ярким и дерзким, и на фоне Юрия Яковлева она не потерялась. На следующее утро после премьеры она стала звездой, за которой ходили толпы поклонников.

Практически сразу ее пригласили на вторую роль в мелодраму«День счастья». Здесь она себя проявила лирической актрисой. Впоследствии она продолжит сотрудничество с Эльдаром Рязановым и снимется в комедии «Дайте жалобную Книгу».

После премьеры «Гусарской баллады» отец Голубкиной связался с дочерью и сообщил, что был не прав. «Я тобой горжусь, ты большая молодец»– вспоминает актриса его слова.

Творческий путь

Театральная биография Ларисы Голубкиной началась в театре Советской Армии, где она дебютировала в постановке «Солдат и Ева».

Актриса была постоянно занята в театре и не менее востребована в кинематографе. Кроме этого, успевала вести программы «Утренняя почта» и «Артлото» на телевидении. В 2015-м стала участником передачи «Точь-в-точь». Голубкину пригласили в музыкальный проект под названием «Поют звёзды театра и кино», где она выступала с русским романсом. Есть у Голубкиной и компакт-диск, где звучит её неподражаемый вокал.

Исполнение песен

Окончив музыкальное училище, артистка не переставала петь. Снимаясь в кино, она успевала также выступать на концертах со знаменитыми пианистами. Любимым жанром в концертах всегда был романс. Ее бархатный голос меццо-сопрано до сих не оставляет равнодушным никого.

Сейчас можно найти много записей Ларисы Голубкиной с концертов или сделанных на профессиональной студии. В ее репертуаре присутствуют старинные романсы и песни из кинофильмов:

- «Колыбельная Светлане» (из «Гусарской баллады»);

- «Прелестница младая» (из «Гусарской баллады»);

- «Давным-давно»;

- «Если можешь, прости…»;

- «Утро туманное»;

- «Ночь светла»;

- «Молчание»;

- «Сердце любить должно»;

- «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Личная жизнь Ларисы Голубкиной

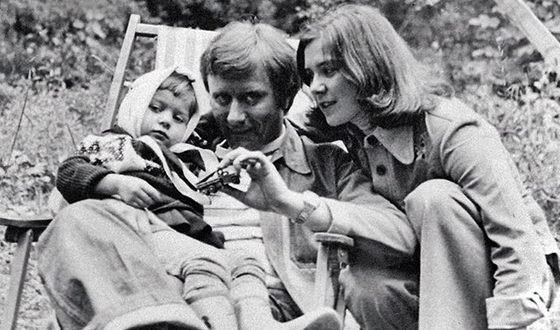

Первым мужем Ларисы Голубкиной был сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев, с которым она прожила в гражданском браке 5 лет (1969-1974 годы), и родила в этом союзе дочь Машеньку – Марию Голубкину, впоследствии известную актрису.

Первым мужем Ларисы Голубкиной был сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев

Справедливости ради следует отметить, что в 2012 году Щербинский-Арсеньев во всеуслышание объявил: отцом Марии является вовсе не он, а Владимир Досталь, прежний директор «Мосфильма» – именно от него актриса ушла к Щербинскому, будучи уже беременной.

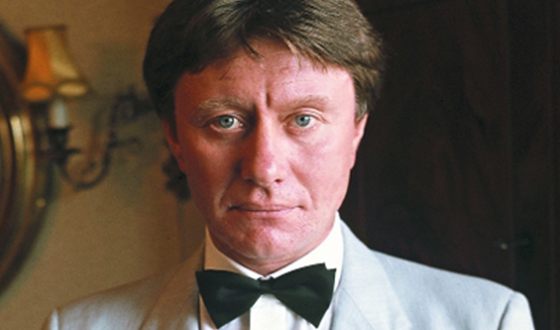

Своим настоящим замужеством Лариса Голубкина считает брак с Андреем Александровичем Мироновым – всенародным любимцем, слава которого гремела и в СССР, и за его пределами.

Андрей Миронов и Лариса Голубкина с дочкой

По рассказам актрисы, они были знакомы давно, еще с 1963 года. В тот момент Андрей состоял в отношениях с Натальей Фатеевой, с которой снялся тогда в романтической комедии «Три плюс два». Но вскоре их роман зашел в тупик, и Андрей переключил свое внимание на обаятельную Ларису, задаривая ее корзинами цветов и предлагая пожениться. Однако Лариса в свои 23 года и слышать не хотела ни о каком замужестве: она стремилась к карьерным достижениям.

Андрей Миронов

Но в 1977 году она наконец приняла предложение Миронова. Правда, и в этот раз все было не совсем гладко: Андрей только-только развелся с Катериной Градовой, и кое-кто поговаривал, что Лариса разрушила этот брак. На самом деле Андрей уже ушел от Катерины и жил у родителей, оставив кооперативную квартиру бывшей жене.

Но жить с Мироновым легко и весело не получалось. Не зря Александр Семенович Менакер, отец Андрея, предупреждал Ларису о сложном характере сына. Хотя Голубкина производила впечатление активной, боевой девушки, в ее душе гнездилось множество комплексов, сформировавшихся, видимо, еще в детстве: строгий отец ни разу не сказал доброго слова своей маленькой дочери, хотя знал, разумеется, о ее школьных успехах, видел ее ответственность при исполнении каждого порученного ей дела.

Андрей Миронов с Ларисой Голубкиной

Суровость воспитания наложила на нее свой отпечаток: недостаток ласки, своевременной похвалы, подбадривания сказались отсутствием уверенности в себе, когда она стала взрослой. Голубкиной приходилось постоянно бороться с неверием в собственные силы – и Миронов только усугублял эту борьбу. Миронов и Голубкина Например, до замужества Лариса считала, что хорошо знает английский – Андрей высмеивал ее произношение. Лариса полагала, что может водить машину – Андрей кричал на нее во время вождения из-за того, что она, мол, снова сделала что-то не так. Обладая врожденной музыкальностью, Лариса изумительно пела – Андрей доказывал ей, что она поет неправильно. Поэтому дома она боялась издать хоть звук – репетировал свои песни только Андрей. Лариса Голубкина «Романс» Умудренная жизнью актриса рассуждала так: или не уступать и разойтись, или смириться и подстраиваться. Какой вариант выбрать, вопроса не было: она любила и поэтому подстраивалась под порой авторитарного супруга. И таким образом повторила судьбу своей матери, Клавдии Михайловны.

Приходилось закрывать глаза и на мимолетные увлеченности Миронова: в то же время сам Андрей усердно следил за тем, чтобы у его жены не случился какой-то роман на стороне, чем даже смешил ее. Какие романы… Она ведь любила его!

Лариса Голубкина любила Андрея Миронова несмотря ни на что

Смерть прервала жизнь Андрея Миронова внезапно. Сраженный болезнью, он не успел доиграть спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» – упал на сцене и больше не приходил в себя. Жители Риги, пришедшие в театр насладиться игрой звездного артиста, навсегда запомнили эту черную дату – 16 августа 1987 года… Горе буквально подкосило Ларису Голубкину. Она долго не могла опомниться, осознать, что Андрея больше нет. И хотя жизнь продолжалась, в ее квартире Время остановилось навсегда: вся обстановка до последней мелочи сохранена в том виде, какой она была при жизни Миронова.

Смерть прервала жизнь Андрея Миронова на самом пике его творческого успеха

После смерти мужа Голубкина замуж не вышла – и не потому, что так решила, а единственно по той причине, что равного Андрею человека так и не нашла. Спасали ее от тоски и одиночества любимая работа и, конечно, любимые близкие – дочка Мария и внуки Иван и Анастасия.

Мужья и дети

Первый муж Ларисы Голубкиной— Николай Щербинский-Арсеньев. Брак не был зарегистрирован. В 1973 г. у них родилась Мария. Впоследствии дочь пошла по стопам матери и стала актрисой кино. Голубкина ушла от Николая спустя 5 лет.

В 1977 г. состоялась свадьба с Андреем Мироновым. Их знакомство случилось задолго до замужества, еще тогда, когда Миронов был женат на Екатерине Градовой. Расставшись, он стал жить у родителей. Тогда и стал проявлять чрезмерную заботу о Ларисе Голубкиной, был настойчив и выступил инициатором начала новых отношений.

К сожалению, общих детей у них так и не появилось. Но они не считали это помехой в их большой и настоящей любви.

Любовь к Андрею Миронову Лариса Ивановна хранит и по сей день. Так сложилось, что супруг ушел из жизни, оставив ее вдовой. Актриса так и не смогла забыть и отпустить все, что они прожили вместе за 14 лет, поэтому, новых отношений не обрела.

Я медленно открыла эту дверь

Людмила Голубкина Воспоминания

1

Каждый, кто начинает писать воспоминания, наверное, задается одним и тем же вопросом – зачем? Всё прожито и осталось во времени, которому нет возврата. Ты был другим, жил и чувствовал не так, как сейчас. Когда я вспоминаю какой-нибудь эпизод, у меня нет уверенности, что это происходило именно так, как мне сейчас кажется. Как не поддаться желанию что-то подправить с точки зрения сегодняшнего знания? Зачем ворошить прошлое, к чему искать слова?

Есть причина. Она заставляет меня преодолеть сомнения и попытаться воскресить далекое. Это долг перед ушедшими, которые могут исчезнуть бесследно с моим уходом. Пока я жива, живы и они. Но дни мои клонятся к закату, и мне кажется, я должна запечатлеть их образы. Я не могу смириться с их исчезновением.

Прочтет ли однажды кто-нибудь эти строки, нужны ли они будут кому-нибудь, в конце концов, неважно. Но я их напишу, и они останутся, как остается всё, что делал на земле человек.

2

Я начинаю эти воспоминания в кабинете, который совсем недавно стал моим, а прежде принадлежал дорогому для меня человеку – Сергею Александровичу Ермолинскому, мужу моей тети, Татьяны Александровны Луговской.

Я сижу в его кресле. Передо мной на столе чернильный прибор с амуром, держащим над головой бронзовый венок, два подсвечника с бегущими амурами, колокольчик, увенчанный лирой. Когда берешься за нее, колокольчик откликается высоким чистым звуком. Кого подзывали им когда-то? Чьи отпечатки хранит эта бронза? Мне уже никогда не узнать и не у кого спросить. Может, это прибор моей бабки, а может, куплен в комиссионном магазине, когда обставляли кабинет, как я сама купила и принесла в подарок Сергею Александровичу подставку для писем и бумаг, и он обрадованно сказал, что она идеально подходит ко всему остальному. Теперь эта подставка слева от меня; на ней среди прочего фотография молодой женщины в старинном закрытом платье с буфами и высоким воротником. Это мать Сергея Александровича, которую он очень любил, хотя она не жила с ними – ушла от мужа к другому человеку, поляку, и дети встречались с ней только раз в год на летних каникулах.

Всё здесь носит отпечаток вкусов Сергея Александровича, его жизни. Почти ничего – моей.

Как часто, приходя к ним в гости, я видела его работающим за этим столом. Иногда он даже не замечал моего прихода, настолько был погружен в свой мир. Он любил и умел работать.

Может, именно поэтому я принимаюсь за свои записки здесь, хотя в доме есть и мой собственный, более привычный и уютный письменный стол. Мне бы хотелось, чтобы в моих трудах меня благословил светлый образ Сергея Александровича и его высокое трудолюбие. Какое хорошее слово – трудолюбие. Любить труд. Остальное приложится.

3

Я родилась 13 декабря 1933 года в деревне Амос, что на Алтае. Моя мама, Ирина Соломоновна Голубкина, приехала туда работать на туристской базе. Предполагалось, что, когда придет пора рожать, она доберется до города Айрт-Тура (теперь он называется Горно-Алтайск) или уедет в Свердловск, где жила ее подруга. Но что-то произошло – то ли слишком долго не устанавливался лед на реке, то ли не приехали маму сменить, и выбраться в город не удалось. Мама рожала меня в избе, под завывание метели. Рядом была только деревенская повивальная бабка, которая ничем не могла помочь. Просто гладила ее руку и твердила: «Терпи, Иринушка, терпи, Бог поможет». Рожала мама тяжело, трое суток, потому, вероятно, что была уже не молода – тридцать один год, для первых родов поздновато.

Она рассказывала мне об этом мельком, не придавая трудностям никакого значения, а я, рожавшая своих детей в столичном роддоме, в окружении врачей и медсестер, часто думаю, каким мужеством, какой силой нужно было обладать, чтобы совсем одной, среди чужих людей совершить такой подвиг. Я не расспрашивала маму о подробностях и помню из ее рассказов только, что однажды она вышла со мной на улицу, села на завалинку под лучами негреющего алтайского солнца и, глядя на весело играющих бесштанных деревенских ребят, подумала: все дети здоровые, румяные, а моя болеет, плачет – за что мне это?

Потом я, надо сказать, всю жизнь отличалась отменным здоровьем. И поэтому теперь, в старости, когда пошли болезни, так трудно приспосабливаюсь к новому своему состоянию.

Мама выбралась из деревни в начале лета. Когда она одна, без провожатых, доехала до Свердловска, мне было полгода.

В Свердловске жила Лида Шахова, ее ближайшая подруга, которую я всю жизнь звала тетя Лида. Жили они с мужем в крошечной комнатке в коммуналке. Туда к ним мама и приехала.

Лида была единственным человеком на свете, знавшим, что мама ждет ребенка. Мама уехала из Москвы на Алтай по собственной воле, не желая осложнять жизнь моего отца. Он узнал о рождении ребенка, только когда мне было года полтора. Кроме того, мама не хотела доставлять неприятностей своим родителям, патриархальным евреям, которые так и не смогли привыкнуть к свободным нравам послереволюционной эпохи. Мама и папа мои происходили из таких разных родов, которые никогда бы не встретились и не породнились через меня, если бы не взбаламученная революцией жизнь.

4

Мой отец, Владимир Александрович Луговской, родился в Москве в 1901 году, в семье преподавателя и инспектора Первой Московской гимназии.

Род Луговских корнями связан с русским Севером – считается, что их предки вышли из Олонецкой губернии. У Луговского в стихах много говорится об этом: «Кондо-озеро», «Молодецкая-струговая». В Карелии и сейчас живут Луговские – потомки брата моего деда.

Но вообще с родословной Луговских не всё ясно. Отец мне показывал в какой-то исторической книге строки про Томилу Луговского, который принимал участие в «московском сидении», то есть осаде Москвы войсками Речи Посполитой в 1618 году, а потом был бит кнутом и сослан на Север. Отец говорил, что после этого род захирел. Последним из людей известных, о ком говорили в семье, был какой-то Луговской, служивший секретарем у поэта Гаврилы Романовича Державина. От него якобы досталась деду, а потом и папе старинная чернильница, которая по сей день стоит на письменном столе в квартире отца в Лаврушинском переулке и так и именуется – «чернильница Державина».

Но, с другой стороны, доподлинно известно, что дед мой, Александр Федорович, получил личное дворянство, а это значит, что отец его дворянином не был. Более того, кто-то из родственников видел в Риге на кладбище могилу моего прадеда; на надгробии было написано: «Священник отец Федор Луговской». А священники в России, в отличие, скажем, от Англии, дворянами не были.

Так что концы с концами не сходятся. Скорее всего, род тех Луговских исчез во тьме веков, а отцу просто нравилось причислять себя к Рюриковичам. Он вообще был не прочь прихвастнуть и присочинить, хотя, как утверждала его мама, Ольга Михайловна (по словам моей тети Татьяны Александровны), «Володя никогда не врал. Он фантазировал».

Странно, но деда своего, Александра Федоровича, которого я никогда не видела – он умер в 1925 году, до моего рождения, – я тем не менее ощущаю как кровно связанного со мной человека, а бабушку, Ольгу Михайловну, к которой один раз перед войной меня возили, нет. Смутно помню величественную полную женщину в каких-то шуршащих шелках. Вероятно, она меня чем-то подавляла, а может, я почувствовала фальшь ситуации, этих смотрин чужой ей, в сущности, девочки. Во всяком случае, родственности я тогда не ощутила.

Ее девичья фамилия была Успенская. Татьяна Александровна всегда произносила с ударением на первой букве. Наверное, чтобы не подумали, что они из священников. Впрочем, было известно, что прадед служил при Синоде. Протоиерей Михаил Дмитриевич Успенский. Но для Татьяны Александровны очевидного не существовало. Свой мир она творила самостоятельно. Даже в семейном альбоме, который тщательно выклеивала последние годы, прадед фигурирует только в партикулярном платье или в виде отрезанной головы – чтобы не было видно рясы.

Так что, судя по всему, и дед, и бабушка – дети священников.

У деда было четверо братьев и две сестры. Один брат, по имени, кажется, Николай, погиб в 1905 году, во время той революции. Как уж его туда занесло, не знаю.

Евгений был земским врачом, служил в Петрозаводске. Недавно мне прислали вырезку из тамошней газеты. Заметка озаглавлена «Тысяча пульсов». Судя по ней, он был из типичнейших, благороднейших русских провинциальных врачей, из тех, которым редкую ночь удавалось поспать спокойно. Под окнами уже стояла запряженная лошадь, и он ехал сквозь темень по плохим дорогам к очередному больному. В Петрозаводске его помнят до сих пор.

Куда делись остальные братья, не знаю. В семейном альбоме есть фотография, где они все четверо, веселые, молодые, в светлых рубашках, сняты где-то возле ручья.

Одна сестра вышла замуж за поляка и уехала в Польшу. После революции, как гласит семейное предание, двое ее старших сыновей пытались перейти границу, чтобы попасть в Россию, но погибли. Младший до недавнего времени был жив, писал Татьяне Александровне. Он, кажется, стал в Польше известным ученым-геологом.

Вторая сестра жила с мужем в Эстонии. Их сын Федор – по фамилии Блие – учился в Москве и некоторое время жил в семье Александра Федоровича. Потом уехал на родину и сделался священником. Его расстреляли большевики. Могилу его до сих пор чтят в Эстонии.

Александр Федорович, мой дед, был старшим из детей. Отец его, как гласит предание, умер во время помолвки Александра Федоровича и бабушки. Встал, произнес тост за молодых, упал и умер. Свадьбу пришлось отложить на год.

Дед в то время был студентом. Он окончил Московский университет, сразу два отделения – богословское и историко-филологическое. Был очень образованным человеком, знал шесть языков, в том числе древнееврейский. Сразу после университета стал преподавать в гимназии словесность. Поначалу получил место где-то в провинции. Там они с бабушкой прожили года два, у них родился ребенок, который вскоре умер. Потом вернулись в Москву. И следующий сын – мой отец – увидел свет в доме своего деда, Михаила Дмитриевича, на Поварской улице. Сохранилось несколько снимков этого дома, своего рода семейного гнезда. Самого дома давно уже нет. Потом семья Александра Федоровича переехала на казенную квартиру при гимназии. Этот дом и сейчас стоит в глубине двора, неподалёку от Музея изобразительных искусств.

Успенские тоже были большая семья – три дочери и сын Алексей, будущий адвокат. Татьяна Александровна рассказывала, что бабушка всё боялась, что Володя, мой отец, будет похож на Алешу, который в семье считался легкомысленным. И он таки был на него похож и лицом, и характером[1].

Странно и грустно, что от таких больших семей почти никого не осталось. От Успенских точно никого. Впрочем, чему тут удивляться. Какой век выпал на их долю!

5

Рассказать о маминых корнях куда сложнее. По-моему, даже она сама не знала, кто был ее дед, мой прадед. Откуда взялась в еврейской семье такая русская фамилия – Голубкины? Вроде бы предки деда проживали в знаменитом местечке Любавичи в Белоруссии. Сам дед, мамин отец Залмон Мордухович Голубкин, перебрался в город Белый Смоленской губернии из Вильно. Там еще долго оставалась близкая родня.

Город Белый не входил в черту оседлости. Вероятно, деду разрешили там жить благодаря его востребованной ремесленной профессии: он был часовщиком и ювелиром.

Я его не помню. Он умер в Москве в 1936 году. Судя по фотографиям, на одной из которых дедушка красуется за работой в окружении будильников и с лупой в глазу, он был своеобразно красив. В облике что-то библейское – высокий, открытый лоб, тонкие черты лица. Взгляд пристальный и спокойный. Пожалуй, он больше похож на интеллигента, чем на ремесленника. Говорили, что он был личным часовщиком графа Рачинского, известного педагога и мецената. Кажется, именно граф Рачинский изображен на картинах художника Богданова-Бельского, посвященных сельской школе.

А бабушка, Муся Мовшевна, была маленькая, некрасивая, какая-то суетливая – это чувствуется даже по фотографиям; к тому же одноглазая. Кажется, она лишилась глаза в молодости, упав с лестницы в погребе.

Что соединило этих двух столь непохожих людей? Любовь? Расчет? Воля родителей? Жалость?

Бабушка была неграмотная, а дед любил читать, писал и по-русски, хотя с ошибками, и на идише. Он был старостой синагоги, уважаемым в городе человеком. Странная дружба связывала его с отцом Дмитрием, настоятелем православного храма. Дети их учились в одной гимназии, видимо, приятельствовали. Старики иногда захаживали друг к другу в гости. Отец Дмитрий прятал нашу семью во время погрома. Но когда после революции моя тетя Эмма, редкая красавица, и сын отца Дмитрия Сергей Селезнев поженились, оба старика были недовольны. Не принято это было в те времена. Впрочем, потом всё сгладилось, и тетя Эмма очень дружила со всеми Селезневыми, даже после смерти дяди Сергея.

Семья у дедушки была большая – восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери. Почти всем дочерям удалось получить высшее образование, а вот из сыновей – только одному, младшему, который учился уже после революции.

Чтобы прокормить такую семью, дедушка весной покупал лошадь и телегу и летом отправлялся на заработки – ездил по деревням, чинил часы. Это был более доходный промысел, чем ювелирное дело, хотя зачастую с ним расплачивались не деньгами, а продуктами.

Когда произошла революция, многие дедушкины заказчики подались в дальние края, не успев забрать свои вещи. В семье долго хранились – «на черный день» – какие-то кольца, небогатые, как я теперь понимаю, золотая цепочка и главное – большие напольные часы. Что-то всё же пришлось продать: черных дней было немало, одно кольцо я потеряла, еще одно дала поносить знакомому, известному кинодраматургу, а он забыл вернуть. Цепочку ухитрилась спустить под пол моя маленькая дочь и рассказала об этом, лишь когда мы переехали на другую квартиру. Только напольные часы по сей день величественно стоят у меня в кабинете, но не ходят. Всего-то наследства осталось от дедушки с бабушкой – эти часы да ритуальный серебряный стаканчик, из которого пили вино на Пасху.

Я очень мало знаю о предках. Большую часть жизни проживаешь, не думая, что твоя жизнь конечна. Продираешься через ее трудности, судорожно выстраивая какую ни на есть свою линию и свое благополучие – или попросту ни о чем не думая. И вдруг однажды обнаруживаешь, что между тобой и тем светом никого не осталось, ты сделался старшим в семье, а то и в роду.

И тогда возникает беспокойство: что, если с тобой уйдут пусть небольшие, обрывочные знания, которые тебе достались? Что, если эта цепочка прервется и твои внуки не будут знать, какого они роду-племени, чья кровь течет в их жилах, чьи черты просвечивают в их облике? Если этого не знать, если не понимать, что на земле, на которой ты живешь, до тебя жили, страдали, любили, надеялись на лучшее уже много людей и среди них – твои прямые предки, наступает ощущение вседозволенности. «Мы молодые хозяева земли» – пели в дни моей молодости. Вот – дохозяйничались.

Когда приходит это чувство конечности, начинаешь жалеть, что мало расспрашивала, что потеряла при переездах какие-то казавшиеся неважными документы и записи. Но поздно.

6

Мама моя, Ирина Соломоновна, по метрике Рися Залмоновна, была из младших детей в семье. Она родилась в 1902 году. Училась в гимназии, а окончила уже «школу второй ступени». И подалась в Москву, следом за старшими сестрами.

Насколько я знаю, сначала в Москве обосновалась самая старшая из них – тетя Роза: Рахиль. Она еще до революции окончила медицинское отделение женских курсов Петербургского университета. Во время Гражданской войны была мобилизована как врач. У меня сохранилась забавная справка о том, что врачу Голубкиной Р. З. разрешается как бойцу Красной Армии приобрести корову. Зачем моей тетке была корова? Вероятнее всего, для дедушки с бабушкой, у которых на руках оставались еще четверо младших детей. А может, в армейском госпитале без коровы было не прокормиться?

Потом поехала в Москву поступать в педагогический институт тетя Эмма: Эстер. До этого она почти год работала учительницей в сельской школе.

А потом, уже в 1921-м, отправилась в столицу моя мама. Застенчивая провинциальная девочка, угловатая и почти что некрасивая, если судить по фотографиям, но с удивительно чистым, словно ожидающим чего-то радостного взглядом. Говорили, что в детстве она была безумно неловкой, всё сшибала на ходу, обо всё ударялась. Позже, в расцвете своих женских лет, она стала прямо-таки классически красивой, с правильными чертами ясного лица, пленительно очерченными губами, гордой посадкой головы. И очень женственной.

Сестры снимали комнату у какой-то милой женщины, «со столом», как тогда называлось. Она о них заботилась, как о родных, всегда спрашивала: «Ты сыты, детки?» Так у нас всю жизнь потом заканчивались все трапезы. Кто-нибудь обязательно, улыбаясь, говорил: «Ты сыты, детки?»

Мама училась в Московском университете на факультете общественных наук. Позже он назывался истфак. Самым интересным, самым блестящим лектором, собиравшим полные аудитории, был Бухарин. Рассказывая об этом даже в послесталинские времена, мама невольно понижала голос[2].

В университете как-то сразу определилось ее будущее. На факультете преподавал профессор Геника, один из энтузиастов и основателей туризма в Советском Союзе. Туризм еще не был массовым и столь разрушительным явлением, как сейчас. В то время только прокладывались маршруты и создавались первые туристские базы; движение в основном охватывало интеллигенцию, студентов, рабфаковцев. При кафедре образовалась группа инструкторов и методистов, в которую вошла и мама.

Потом вся ее жизнь была связана с туристско-экскурсионной работой. Она и на пенсию ушла из МОСТЭУ – Московского туристско-экскурсионного управления.

В университете мама вышла замуж за однокурсника Эмиля Ярошевского. Прожили они вместе не больше года.

Как-то у нас дома зашла речь об антисемитизме. В годы моего послевоенного детства по понятным причинам об этом говорили много и горячо. Мама редко участвовала в разговорах, но однажды грустно сказала: «Когда мы были молоды, национальности не придавалось никакого значения. Я узнала, что мой муж поляк, только при разводе, в суде».

Когда мне было лет четырнадцать, мы с мамой встретили возле кинотеатра «Форум» тучного, лысого, полуслепого человека – очень, на мой взгляд, немолодого. А было ему тогда лет сорок пять. Это оказался Ярошевский.

Он стал к нам захаживать, сидел подолгу, жаловался на жизнь. Я его терпеть не могла, он казался мне невероятно скучным, хвастливым и высокомерным, хотя был со мной ласков и всё время что-то дарил. Он был вдов или разведен, жил со взрослой дочерью и, вероятно, захаживал не просто так, а «с намерением», как говорили у нас во дворе. Но я понимала, что опасаться нечего: я видела, что мама тоже скучала и раздражалась в его обществе. Однажды я спросила: «Как ты могла выйти за него замуж?» Она пожала плечами и равнодушно сказала: «Молодая была».

Вскоре после окончания университета мама поступила на работу в Главполитпросвет. Что это было за учреждение, по сей день не знаю. Слышала только, что им руководила или курировала его вдова Ленина. У мамы хранилась групповая фотография: в центре сидит немолодая расплывшаяся женщина в темном сарафане и светлой кофте. Некрасивая. Крупская. А где-то в задних рядах – моя молодая мама с веселыми глазами.

О, эти бесконечные групповые фотографии тех лет! Обязательно кто-то лежит на земле валетом, опираясь на локоть, кто-то стоит явно на табуретках в задних рядах. Все смотрят в объектив серьезно и ответственно. И лица какие-то другие, не наши. Может, худее… А скорее всего дело не в лицах – во взглядах. В них еще нет усталости. И какая страсть фотографироваться плечом к плечу, так что с трудом отыщешь в толпе знакомого человека. На всех слетах, семинарах, в Крыму под пальмами, в Одессе на Потемкинской лестнице, в столовой с неестественно повернутыми к объективу головами. И подпись: «Совещание работников ПРСТ». Чего? Теперь уже не понять.

В этом учреждении, в кабинете политпросветработы, и познакомились мои родители.

Фильмография

Лариса Голубкина проявила себя как талантливая, яркая, эмоциональная актриса. В 1991 г. получила звание народной артистки РСФСР.

Фильмография актрисы масштабна и по количеству картин, и по жанрам. Лучше всего ей удавались комедии.

Она снялась в фильмах:

- 1962 «Гусарская баллада»;

- 1963 «День счастья»;

- 1966 «Как Вас теперь называть»;

- 1970 «Освобождение. Огненная дуга»;

- 1979 «Трое в лодке, не считая собаки» (в качестве исполнителя);

- 2007 «Андрей Миронов. Обыкновенная чудо», «Живописная авантюра».

Возможно, что это не последние роли.

Лариса Голубкина сейчас

В кино актриса практически не снимается, зато она нередко снималась в телепередачах, в числе которых – «Жена. История любви» (2013), «Мой герой» (2016), «Линия жизни» (2017). А еще, конечно, она не забывает о концертных гастролях, театре, путешествиям по ближнему зарубежью с обстоятельными интервью и задушевными встречами со множеством зрителей.

В кино актриса практически не снимается, зато она нередко участвовала в телепередачах

В мае 2021 года на сцене Центрального академического театра Российской армии актриса представила на суд зрителей новый спектакль «Лариса Голубкина. Заплатки», посвященный истории ее жизни, в особенности ее борьбе с собственными комплексами и неуверенностью в себе. Автор сценария для этой постановки поделился, что зритель увидит любимую артистку в этой постановке под новым ракурсом, такой, какой раньше никогда не видел.

Голубкина Людмила Владимировна киновед кинокритик: любовь к искусству привита еще с детства

Людмила во многом удалась в папу. Мама Ирина также была образованным человеком. Людмила вспоминала, что в их скромной комнатушке было много книг, никогда не возникало вопросов, что подарить на праздник, по любому поводу книга была лучшим подарком. Женщина, будучи еще в юном возрасте, жадно осваивала литературу.

Писательский талант папы перешел к ней, ведь не зря говорят о генах. В доме отца она подружилась с его женой Еленой Леонидовной, там и встретила еще много выдающихся и умных людей, от которых черпала знания. Знакомилась тут она с писателями и поэтами, с журналистами и учеными, как Николай Тихонов или Борис Пастернак.

Учеба

В школе ее все называли «яркой звездочкой», ни один концерт не обходился без участия Голубкиной. Родители воспитывали Лару в строгости, но ее творческую индивидуальность подавлять не стали. Наряду с общеобразовательной школой девочка в частном порядке занималась с педагогом по вокалу.

Ей хотелось быть актрисой, но мечтала Лариса не о кино или театре, а о сцене, микрофоне и красивых нарядах. Однако отец даже слышать не хотел о подобной профессии. Актерский мир он считал чем-то безнравственным, жестоким, легкомысленным и распущенным, поэтому не мог допустить, чтобы Лара избрала подобный жизненный путь. Иван Павлович хотел, чтобы дочь занималась наукой – химией или физикой.

Однажды на пляже произошел неприятный случай. Лариса заговорила с женщиной, работающей в театре. Увидев это, отец закричал, чтобы та немедленно отошла от его дочери. И потом добавил, что актеры не могут стоять в одном ряду с ребенком военного. Ларисе он категорически запретил приближаться к людям из мира искусства и общаться с ними.

Но мама выбор дочки поддерживала, поэтому втайне от отца после восьмого класса Голубкина поступила на дирижерско-хоровое отделение музыкального педагогического училища. Отец с трудом перенес такую новость, но препятствовать учебе не стал.

В 1959 году Лара получила диплом об окончании училища. Папа еще раз попытался уговорить ее продолжить учебу на биофаке университета. Девушка даже немного походила на подготовительные курсы, но все равно стала студенткой в ГИТИС. Причем огромный конкурс она преодолела с легкостью. Вокал ей преподавала знаменитая оперная певица Мария Максакова.

Фильмы

Роль Шурочки Азаровой актрисе досталась совершенно случайно – Рязанов уже утвердил на нее Алису Фрейндлих, но в последний момент принял решение снимать Ларису Ивановну, которая ему больше напоминала мальчика.

Голубкина, учившаяся на втором курсе ГИТИСа, была безумно рада такой удаче:

«Предложение меня просто вдохновило. Я неслась на «Мосфильм» как сумасшедшая. Мне казалось, что роль Шурочки полностью совпадает с моим характером, с моим настроением. До меня на эту роль пробовалось много актрис, талантливых, превосходных, но меня выручила моя молодость. И внешние данные», — вспоминает Лариса Голубкина.

Она с вдохновением начала готовиться к съемкам – вырабатывала мужскую походку, училась скакать на лошади, привыкала к костюму гусара.

Голубкина в фильме «Битва за Берлин»

Успех был ошеломляющим – у актрисы появилась целая армия поклонников, но самое главное, отец сменил гнев на милость и уже начал гордиться своей дочкой.

Фильмография[ | ]

| Год | Название | Примечание | |

| 1961 | ф | Друг мой, Колька | редактор |

| 1962 | ф | Павлуха | редактор |

| 1962 | ф | Бей, барабан! | редактор |

| 1964 | ф | Сказка о потерянном времени | редактор |

| 1965 | ф | Где ты теперь, Максим? | редактор |

| 1965 | ф | От 7 до 12 | редактор |

| 1966 | ф | Неуловимые мстители | редактор |

| 1967 | ф | Твоя большая Сибирь | редактор |

| 1968 | кор | Улица надежды | редактор |

| 1970 | ф | Последние каникулы | редактор |

| 1971 | ф | Нам некогда ждать | редактор |

| 1972 | ф | Я — Тянь-Шань | редактор |

| 1973 | ф | Бесстрашный атаман | редактор |

| 1973 | ф | Короткое лето в горах | редактор |

| 1974 | ф | Дорогой мальчик | редактор |

| 1974 | ф | Кыш и Двапортфеля | редактор |

| 1976 | ф | Деревня Утка | редактор |

| 1976 | ф | Там, за горизонтом | редактор |

| 1976 | ф | Огненное детство | редактор |

| 1976 | ф | Пропал и нашёлся | редактор |

| 1976 | ф | Поле перейти | редактор |

| 1977 | ф | Марка страны Гонделупы | редактор |

| 1977 | ф | Смятение чувств | редактор |

| 1977 | ф | Ветер надежды | редактор |

| 1977 | ф | Доброта | редактор |

| 1978 | ф | Шла собака по роялю | редактор |

| 1978 | ф | Ветер странствий | редактор |

| 1978 | ф | Стеклянные бусы | редактор |

| 1978 | ф | Здравствуй, река | редактор |

| 1978 | ф | Последний шанс | редактор |

| 1979 | ф | Чужая компания | редактор |

| 1979 | ф | Эта тревожная зима | редактор |

Примечания[ | ]

- Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2001 года № 36 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

- [document.wikireading.ru/70972 Н. Громова. Странники войны: Воспоминания детей писателей. 1941-1944

] - Сценарное отделение / Высшие курсы сценаристов и режиссёров

- Сценарное отделение / Высшие курсы сценаристов и режиссёров

- Сценарное отделение / Высшие курсы сценаристов и режиссёров

- Сценарное отделение / Высшие курсы сценаристов и режиссёров

- Высшие курсы сценаристов и режиссёров

- Скончалась Людмила Голубкина